ウェルネス香道第三章 香道がつなぐ世界

第一節 香道がつなぐ”静かな外交” ― 非言語コミュニケーションとしての香り ―

香道は、言葉を超えた「香りの対話」です。そこに息づくのは、平安時代から続く「まごころ」—相手を思いやる純粋な心が静かに紡ぎ出す調和の時間です。

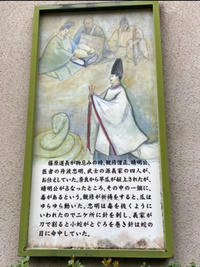

平安時代には、安倍晴明による花山天皇の頭痛治療の際にも、香炉から立ち上る沈香の煙に包まれた静寂の中で陰陽道的治療が行われていました。香りは古来より心身の調和をもたらす重要な要素として位置づけられています。

その対話は、語らずして人と人とをつなぎ、文化や宗教、価値観の違いを越えて、静かに心を共鳴させる力を持っています。

私たちは日常の中で、視覚や聴覚を通じて大量の情報に囲まれています。けれど香りは、目に見えず音もなく、私たちの内にある感性や記憶の扉をそっと開く存在です。

まるで優雅に舞い降りる鳥のように、そっと空気の中に溶け込む――その”静けさ”こそが、私たちの深層にある温もりや感性と触れ合い、心の奥底に語りかけてくれるのです。

こうした香りの力は、国や言語の違いを超えた場面において、よりいっそう鮮やかに花開きます。

(安倍晴明)

(安倍晴明神社)

文化を超えた香りの体験

2024年に私が訪れたドバイでの体験会では、ウェルネス香道を紹介する場で、沈香の香りにそっと目を閉じ、深く呼吸をする一人の女性の姿が印象に残っています。

言葉の壁を越えて、彼女がぽつりと「涙が出ました」と語り始めた時、私は香道の神秘を目の当たりにしました。

香りは、変わらず、女性の心に眠っていた大切な記憶や感情の扉を静かに開いたのです。

その香りが目覚めた瞬間、そこに現れたのは国境を越えた「まごころ」の交流でした。

沈香が運んだのは、単なる懐かしさではなく、魂の奥深くに宿る普遍的な温もりだったのです。

言葉も、食文化も異なる地において、香りは「魂の共通語」になり得る――その確信を共に共有した瞬間でもありました。

静かな外交の所作

香道の所作には、誰かに見せるためではない、静かな誠実さがあります。

香炉を受け取る、香を聞く、底知れぬ温もりがこみ上げるその瞬間に、感謝の心とともに香炉をそっと返す――この一連の所作には、尊重と信頼、共鳴と調和の精神が静かに息づいています。

まさに「静かな外交」とも言える、非言語の礼節の形です。

現代社会において言葉が過剰になりすぎた今だからこそ、あえて言葉にしない体験、あえて「香り」に身をゆだねるような対話の場が、未来へと続く新たな文化の扉を開いてくれるのではないでしょうか。

香道は、沈黙の中に豊かなメッセージを含んでいます。

そのメッセージは、もはや日本の内にとどまるものではありません。

非言語のつながりとして、ウェルネス文化や相互理解の架け橋となり、より広く多くの人々の心に届く準備が、今確かに進んでいるのです。

⸻

第二節 バフールと沈香の出会い ― 香りが結ぶウェルネス文化 ―

現代に必要な「静のウェルネス」

私たちは今、心の静けさを取り戻すことが難しい時代に生きています。

情報があふれ、人間関係は加速し、日々の生活の中で”自分自身の輪郭”さえ曖昧になってしまうことがある――そんな時代です。

だからこそ、香道が提供する「香りの間(ま)」には、特別な意味があります。

香炉から立ち上がるひとすじの香煙。静けさの中で、その香りをただ「聞く」ことに集中する時間。

何の評価も、生産性も、損得も求められない――ただ心を整えるための営み。

それは、まさに現代人に必要な「静のウェルネス(Quiet Wellness)」なのです。

文化の記憶をつなぐ香り

2024年のドバイでのオープニング開会式に取り入れられた香道のひとときも、まさにその「静けさの価値」が体感された場でした。

沈香の香りが香炉から舞い上がり、静かな所作によって舞台の上から招待客のもとへと届けられる。

会場全体に、緊張から解き放たれたような穏やかな空気が流れていきました。

その中で、あるVIPの方が、隣にいらした主催者の株式会社マイコエンタープライズ代表の坂上舞様に、こう話しかけられたそうです。

「これは、アラブの香りですね。」

沈香の香りが、アラブ世界で古くから大切にされてきた「バフール(Bakhoor)」を思い起こさせたのです。

バフールとは、香木を焚いて香りを空間に満たし、来客をもてなし、神聖な時間を演出する香文化です。

その一言には、香りが異なる文化の記憶と深くつながっていること、そして「香りが言葉以上に共通する感性の領域を持つ」ことへの気づきが込められていたように感じられました。

(バフール)

共感を育む香道の力

お香は、時間と空間をやわらかく巻き戻すような力を持っています。

たとえどれほど時が経ったとしても、香りは人と文化と心の記憶を、静かに、やさしく結び直してくれるのです。

こうした香道の営みは、今、医療・福祉・教育の分野からも注目されています。

たとえば福祉施設での「香育」では、香りに触れることで高齢者の記憶が呼び覚まされ、穏やかな表情が戻る場面があります。

また教育現場では、子どもたちが香りを通して五感を開き、集中力や感情表現の幅を広げるきっかけとなっています。

香道はまた、「共にあること」を静かに示す道でもあります。

ひとつの香を、順に手渡しながら全員が聞く――それは、誰か一人のためではなく、すべての人が同じ空気を吸い、同じ香りを感じる「共感の場」を育む作法です。

ひとつの空間に流れる香りを分かち合うことは、言葉では説明できない”調和”を生み出します。

ウェルネス文化としての香道

このように香道は、「ウェルネス文化」の一つの形として、心身の健康・人間関係の再構築・共生社会の促進という観点からも、実に実践的かつ未来志向の文化資源といえるのです。

今後、都市や自然、医療施設や学校、さらには世界のさまざまな文化的文脈の中で、香道の価値が再発見されていくことでしょう。

それは、日本から世界へと、「まごころ」を基軸にしたウェルネスのあり方をそっと提示する、静かで確かなメッセージとなるはずです。

⸻

第三節 ウェルネス香道文化ツアーの可能性 ― 学びと祈りを重ねる旅 ―

文化の処方箋としての香道

香道は、静寂と香りによって時間をほぐし、人の心を整える”文化の処方箋”です。

そして今、その香道を軸とした「体験型文化ツーリズム」が、新しい形で動き始めています。

たとえば、長府毛利邸での献香会や、東京国立博物館・九条館での香席。

いずれも「香り」と「場」の力を融合させた特別な時間でした。

歴史的建築物に身を置きながら、香木の香りを聞く。

五感とともに心の奥が開かれ、見えない何かとつながるような静かな感覚――それは、知識の取得ではなく、「身体で受け取る学び(身体知)」です。

このような香道体験は、単なる文化鑑賞ではなく「人生を深める旅」となります。

無の境地への誘い

香を手に取り、小さな動きの中で、心を澄ませて香を聞く。

その一連の所作は、特別な修行やトレーニングを積んだ者のみが知る無の境地を、香席では子どもであれ、初心者であれ、体感できる時間と空間を提供します。

それは、私たちが母の胎内で感じたゆりかごのような安らぎに導かれ、自然と心の奥深くに流れ込んでいく体験です。

香りは私たちの中に眠るあたたかな記憶を呼び覚まし、胎内で感じていた安心感を取り戻し、心へと導き、時を超えたつながりを紡いでいくのです。

国境を越えた共感

この発想は、私がこれまで出会った方々との体験にも通じています。

異なる文化の中でも、「香道の時間」は驚くほど自然に受け入れられました。

沈香の香りに包まれ、呼吸が静かになり、表情がやわらかくなっていく――そこには”国境を越えた共感”がありました。

多層的な文化体験

ウェルネス香道は今後、「文化ガイド」としての新たな役割も担っていくことでしょう。

たとえば、香道×建築×植物×歴史×和歌という、多層的な視点から地域文化をめぐるツアー。

あるいは、都市空間においても静けさを取り戻すための「香りの間」づくり。

そうしたツアーは、「知識の提供」ではなく「感性の回復」を目的とする、現代人にとっての癒しの旅となるのです。

静かな文化革命

香席、それは、“沈黙と香りによる語らいの場”。

その場に立ち会うすべての人が、互いの違いを越えて、ひとつの香りの中でつながる時間です。

ウェルネス香道文化ツアーは、これからの時代において、「心と身体の余白」を再び取り戻すための、日本発の静かな文化革命なのかもしれません。

⸻

第四節 平安時代の美学とまごころの概念

『源氏物語』における薫物合わせの描写は、単なる香りの遊戯ではなく、平安時代の美学の根幹をなす「まごころ」の表現でもありました。

「まごころ」とは、偽りのない真心、相手を思いやる純粋な心であり、これが香道の精神的基盤となっています。

当時の薫物合わせは、香りの調合を競い合う遊戯的な性格を持ちながらも、そこには参加者の教養や感性、季節を読む力、そして何より相手を思いやる繊細な心配りが必要とされました。

ただ香を聞くだけではなく、その香りにどのような意味を込め、どのように調和させるか――その姿勢には、まさに「まごころ」が息づいていたのです。

「もののあはれ」と香りの美学

平安時代の美学概念である「もののあはれ」は、季節の移ろいや人の心の機微を繊細に感じ取る感性を表しています。

薫物合わせにおいても、香りの微細な変化を通じて、参加者同士が無言のうちに心を通わせる「もののあはれ」の精神が息づいています。

調和の美学

平安時代の香文化において重要なのは、異なる香木を「合わせる」という調和の概念でした。

これは単に香りを混ぜるのではなく、それぞれの香木の特性を活かしながら、より深い香りの世界を創造することを意味していました。

この調和の美学は、現代の香道においても「聞香」の根本的な精神として受け継がれています。

まごころの文化が世界に必要な理由

今、私たちが本当に求めているのは、派手な主張でも、押しつけられる価値観でもないのかもしれません。

香りを通して、たゆたう想いを共有するような静かな文化――

香道は、まさに“たゆたう想いを共有する静かな文化”として、心と心を結ぶまごころの存在です。

香道は、古来の日本文化における「まごころ」と「もののあはれ」、そして「調和」の精神を土台としながら、現代においては非言語のコミュニケーションとして、より普遍的な価値へと変容を遂げています。

心と心が静かに出会うこの文化は、異なる宗教や言語、文化の垣根を越え、人と人とをつなぐ未来の道標となるのです。

⸻

第五節 おわりに ― 香りでつながる、静かな地球市民文化へ ―

未来に向けた静かな知恵

香道は、過去の文化遺産ではありません。

それは、これからの時代にこそ必要とされる”静かな知恵”であり、“祈りの形”です。

一炷(いっちゅう)の香を焚き、心を澄ませて香りを聞く。

そのわずかな時間に、私たちは自分自身と向き合い、他者を思いやり、自然や空間と調和する感覚を取り戻していきます。

そこには、競争や評価から離れた、本当の「人としての在り方」があります。

非言語のつながりが生む記録

ドバイの空の下で、沈香の香りに涙した方の姿。

東京・九条館で、古の時を感じながら静かに香を受け取る人々の姿。

長府毛利邸の凛とした空気の中で、目に見えない”共感の線”で結ばれていく参加者たち――

それらはすべて、国籍や世代を越え、香りを通じて育まれた「非言語のつながり」の記録です。

地球市民文化としてのウェルネス香道

ウェルネス香道は、日本の風土と精神文化に根ざした実践であると同時に、世界に開かれた”地球市民文化”として歩みを進めています。

誰もが、言葉を超えて香りを聞き、自分を整え、人と調和し、そして自然と共生する。

その一つひとつの所作は、小さな営みでありながら、未来をやさしく育てていく力を秘めています。

共に歩む未来への招待

どうかこの静かな道を、これからも共に…

カテゴリー:新着情報

投稿日:2025年07月04日